da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 27, 2021 | Milano. Storia e Misteri, News

“Complesso delle Pompe di Sollevamento – Casamatta Celestino”

Ubicazione. Castello Sforzesco.

Non visitabile. Si tratta dei tratti più interessanti dei sotterranei del Castello comprendente la cosiddetta Galleria dei Cavalieri, ritenuto vero e proprio passaggio segreto.

Eravamo rimasti alla “Galleria dei Tenaci” e davanti a una bella tamponatura recente.

Oltre si sviluppava un intricato complesso di cunicoli, gallerie e casematte e di cu se n’è conservata una buona parte. Ma partiamo dall’inizio dicendo che il “Complesso delle Pompe di Sollevamento” è composto da più opere situate su livelli differenti e parzialmente interessate dalla costruzione dell’impianto fognario nel 1960.

Questo raccoglie in una moderna grande vasca di cemento armato le acque reflue provenienti dal Castello e mediante apposite pompe le convoglia in una condotta fognaria, ma unendole alle acque provenienti dal laghetto di Parco Sempione.

Ad un primo livello abbiamo la “Stanza della Chiusa”, opera quattrocentesca perfettamente conservata, a pianta rettangolare, mattoni a vista e volta a botte.

A pavimento vi sono le lastre di granito che riquadrano l’accesso al sottostante “Cunicolo delle Conchiglie II” e la guida sempre in granito attraverso cui calare la saracinesca.

Analogamente al “Cunicolo delle Conchiglie I” era un condotto segreto attraverso il quale veniva garantito il continuo flusso d’acqua per alimentare sia il fossato interno sia il “Fossato Morto” di Piazza d’Armi anche qualora, in caso d’assedio, i canali a vista fossero stati interrotti. Entrambi i cunicoli passavano al di sotto dell’interrato fossato esterno destinato a proteggere la Ghirlanda.

La “Casamatta Celestino” è composta da una galleria le cui estremità sono murate, ma verso est una rampa doveva connetterla alla soprastante “Galleria delle Postazioni” e verso ovest scendeva di quota attraversando un portale in mattoni, murato, per raggiungere un livello inferiore ad oggi inesplorato.

Una parte della galleria s’allarga per lasciare spazio a una postazione d’artiglieria, la casamatta per l’appunto, che ha subìto in antico una riduzione della feritoia.

Al di sotto sbuca il condotto sotterraneo che consente il deflusso delle acque del laghetto verso la fognatura.

Il livello inferiore del complesso è costituito da un tratto di galleria con volta a sesto ribassato, alta circa 3,5 metri, che abbiamo battezzato “Galleria dei Cavalieri”, oggi utilizzata per lo scarico delle acque reflue.

Di certo non vi transitavano i cavalieri a cavallo, ma essendo l’opera più profonda dell’intero complesso sotterraneo ad oggi esplorato supponiamo che fosse parte se non del favoleggiato passaggio segreto che conduceva a Santa Maria alle Grazie, almeno di un altro.

Difatti la galleria, giunta in prossimità della “Casamatta Celestino”, scendeva repentinamente e questo ce lo dicono le tracce dell’imposta di volta superstiti perché la parte restante è stata interessata dalla costruzione della menzionata vasca di cemento armato.

Secondo i nostri calcoli transitava al di sotto della sopra citata casamatta e quindi anche sotto l’antistante fossato.

L’altezza della galleria può essere giustificata dal fatto che poteva marciarvi una scorta armata con le alabarde in resta, forse quella del Duca o d’altro personaggio importante, autorizzato a percorrere il passaggio segreto.

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018

da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 27, 2021 | Milano. Storia e Misteri, News

Cripta della chiesa di San Fedele

Ubicazione. Piazza San Fedele n. 4.

Mezzi pubblici. Linee tranviarie 1 e 12; metropolitana M1 (St. Duomo) e M3 (St. Duomo).

Visita. A pagamento.

Contatti. Parrocchia San Fedele, siti Internet: centrosanfedele.net, parrocchiasanfedele.gesuiti.it.

Visite guidate. Visite guidate a cura del Museo, sito Internet: sanfedeleartefede.it.

Chiesa dei Gesuiti costruita nella seconda metà del XVI secolo, è situata sul sedime della più antica chiesa di Santa Maria in Solariolo o Solario «poiché sorta accanto ad una casa solariata, cioè il tradizionale edificio medioevale di area padana, con al piano inferiore a portici e al piano superiore una sala con funzioni pubbliche» (Sito Internet: lombardiabeniculturali.it.).

La cripta, unitamente alla chiesa, sono state recentemente restaurate; all’interno vi è un percorso artistico, religioso e storico attraverso la sacrestia, la così detta “Cappella delle Ballerine”, la cripta e il Museo dei dipinti e dei reliquiari, le cui opere più antiche risalgono al XIV secolo.

Scrive Antonio Cassi Ramelli: «Chi discende la scaletta del Convento dei Minoriti viennesi, trasecola nel sentire che le spoglie dei Grandi di Casa d’Austria non si conservavano intere e che l’usanza di riserbare al corpo, ai visceri e al cuore, distinto ricovero e diverso riposo, abbia potuto perpetuarsi tanto a lungo.

E pochi sospettano che il solo cuore di Maria Carolina, figlia dell’arciduca Ranieri, (l’“idiota di turno” secondo i suoi sudditi e vicerè di Lombardia dal 1818 al 1856), nata a Milano il 6 febbraio 1821 e morta a Vienna il 23 gennaio 1842, sia conservato in una teca d’argento dentro la cripta di S. Fedele».

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018

da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 27, 2021 | Milano. Storia e Misteri, News

Pozzo dell’Abbazia di Chiaravalle

Ubicazione. Via Sant’Arialdo n. 102.

Mezzi pubblici. Linea automobilistica 77.

Visita. Non accessibile.

Contatti. Monastero di Chiaravalle, sito Internet: monasterochiaravalle.it; mulinochiaravalle.it.

L’Abbazia di Chiaravalle è certamente un luogo di forte impatto, un sito antico ricco di storia e di testimonianze culturali e religiose.

Le nostre ricerche speleologiche ci hanno portato a indagare il celebre monastero fondato nel XII secolo e di cui abbiamo già accennato in una scheda.

Oggi rimane poco o nulla delle primitive strutture, ma vi è ancora la chiesa sorta su di una cappella; difatti il complesso religioso ha vissuto un’epoca di abbandono e di rovina dopo la secolarizzazione dei beni ecclesiastici voluta da Napoleone Bonaparte.

Tale periodo di decadenza per l’assenza dei monaci è durato fino alla metà del secolo scorso, quando la comunità cistercense si è nuovamente insediata a Chiaravalle riportando l’Abbazia a nuova vita.

Incuriositi dalle suggestive leggende che si mormorano ancora oggi circa i passaggi sotterranei e i cunicoli che si troverebbero sotto gli edifici religiosi, abbiamo deciso di procedere con un’indagine sul campo.

Supportati in modo perfetto dall’ospitalità del Priore Padre Stefano Zanolini, abbiamo potuto visitare e conoscere la storia del luogo e delle sue architetture.

Le indagini hanno escluso quasi del tutto la possibilità di cunicoli, non confermando la leggenda che voleva l’Abbazia di Chiaravalle collegata per via sotterranea a quella di Viboldone.

I terreni un tempo acquitrinosi e comunque caratterizzati da una fitta rete di canali creati anche dai monaci difficilmente potevano permettere la costruzione di tali opere di percorrenza.

Interessante è stata la vista di un antico pozzo presente nella sagrestia.

Secondo le indicazioni forniteci dal Priore questo manufatto potrebbe essere anteriore alla costruzione dell’attuale chiesa e dovrebbe essere coevo alla primitiva cappella, accanto alla quale sorgevano i dormitori della comunità monacale che poi avrebbe dato vita al complesso religioso.

Abbiamo deciso di scendervi per stenderne il rilievo, finalizzato all’attività di ricerca storica e documentaria che conduciamo nell’ambito delle attività in cavità artificiali.

L’unica difficoltà è stata quella di superare la stretta imboccatura della vera, opera in marmo e chiaramente di reimpiego, posta alla sommità del puteale in muratura esternamente intonacato e dipinto richiamando il motivo dei mattoni a vista.

La vera presenta la prima parte scavata in modo da accogliere la chiusura circolare, del diametro di 43 centimetri e oggi costituita da un coperchio di legno, per lasciare inferiormente una luce, sempre circolare, di soli 39 centimetri.

La parte in elevato è alta 1,11 metri, mentre il pozzo è profondo 2,9 metri, con un diametro interno della camicia in mattoni di circa 70 centimetri, 69,3 per l’esattezza in corrispondenza dell’ultimo cercine, sotto cui si allarga.

Di fatti sul fondo presenta vaghe tracce dell’originaria palificazione lignea inferiormente all’ultima fila di mattoni e il vuoto si apre nello strato di sabbia e ghiaia, un tempo sommerso dall’acqua di falda, ma oramai abbassatasi lasciando l’opera asciutta e inutilizzabile.

Per la cronaca, abbiamo posizionato sulla vera un vecchio ma robustissimo fioretto da cava, il quale ha la simpatica caratteristica di essere leggero, ma al contempo non flessibile e adatto alle operazioni “veloci” in pozzi profondi meno d’una decina di metri.

A questo abbiamo assicurato la vecchia ma pur sempre utile scaletta da speleologia in cavetti d’acciaio e scalini in duralluminio, una corda dinamica da alpinismo (e non speleologica, la quale è statica) e il “gioco” è stato poi semplice.

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018

da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 27, 2021 | Milano. Storia e Misteri, News

La “strada segreta di dentro” della Ghirlanda

Ubicazione. Castello Sforzesco.

Mezzi pubblici. Linea tranviaria 4; linee automobilistiche 50, 57, 58, 61, 67 e 94; metropolitane M1 (St. Cairoli) e M2 (St. Cadorna).

Visita. Guidata a pagamento.

Contatti. Castello Sforzesco, sito Internet: milanocastello.it.

La visita guidata ai “sotterranei della Ghirlanda” comincia generalmente dall’alto, ovvero raggiungendo la sommità del già menzionato Rivellino di Porta Vercellina (così constaterete con i vostri occhi quanto sia interessante e meritevole d’approfondite indagini) e scendendo scala dopo scala fino all’accesso su ponte levatoio che introduce al percorso sotterraneo.

Innanzitutto la Galleria di Controscarpa del Castello di Milano, e come già detto denominata da Leonardo da Vinci «strada segreta di dentro», è oggi conosciuta come “Galleria della Ghirlanda”.

Si tratta di un’opera unica al mondo per l’epoca di costruzione, la lunghezza e l’articolazione a ferro di cavallo.

Realizzata nei primi decenni del Quattrocento dai Visconti, ha uno sviluppo di tutto rispetto: circa 490 metri, diramazioni escluse, ed è illuminata da 103 feritoie, una delle quali molto profonda, due finestrature agli angoli e tre accessi ai rivellini. Consentiva ai difensori schierati entro tale passaggio di colpire eventuali attaccanti discesi nel fossato, quello ancora oggi visibile, con un “fuoco a rovescio”.

Il termine “a rovescio” sta proprio ad indicare che il tiro non era rivolto dal corpo di piazza verso l’esterno, ma dal muro di controscarpa verso l’interno. L’altra sua funzione era di connettersi con le varie postazioni esistenti nella cinta.

Il percorso è agevole e provvisto d’impianto d’illuminazione, ma se vi siete portati appresso la torcia elettrica potrete anche qui sbirciare nei vani oscuri che incontrerete.

Alcuni, parzialmente tamponati, sono stati praticati “in rottura di muro” e sono gli accessi ai cunicoli di demolizione scavati dai soldati francesi per distruggere anche tutto l’impianto visconteo-sforzesco, oltre alle bastionature della Cittadella. Fortunatamente i fornelli da mina non sono stati poi innescati.

Incontrerete inoltre gli imbocchi di numerose gallerie, alcune delle quali murate. Ma quelle percorribili ve le faranno vedere proprio tutte?

Crediamo di no, quindi ve le descriveremo più avanti.

Sappiate comunque che l’impianto sotterraneo era stato utilizzato dal Comune per ricavarvi due rifugi antiaerei ad uso pubblico, il «N° 31. Castello Sforzesco – Corridoio di ronda» e il «N° 32. Castello Sforzesco – Corridoio di ronda» e di cui leggerete nel paragrafo dedicato.

Un’altra cosa da ricordare sono i resti delle numerose chiusure che frazionavano ogni ambiente.

Li potete agevolmente individuare perché sia lungo le spalle delle gallerie sia nei piedritti delle arcate d’accesso a talune stanze esistono gli elementi di granito che serravano i cardini e dalla parte opposta vi sono quelli destinati ad accogliere i paletti per la chiusura della porta, chiaramente dotati d’incavi profondi.

Il tour, cominciato lungo la parte sud ovest del fossato, termina al lato opposto, di fronte al Rivellino di Porta Comasina, sbucando in quella che noi speleologi chiamiamo “Strada a Esse”.

Si tratta di un percorso a spezzata inclinato verso il fossato in cui conduce e ricalca parzialmente un antico canale un tempo a giorno, ma ancora oggi esistente nel sottosuolo.

Ora guardatevi bene attorno e scorgerete non solo l’arco d’accesso murato di una galleria, ma anche un tombino in pietra: puntando il fascio di luce della torcia in una delle fessure scorgerete il sottostante canale, che noi abbiamo chiamato “Galleria dei Tombini”.

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018

(Foto di Gabriele Micalizzi e Archivio SCAM)

da Ippolito Edmondo Ferrario | Dic 11, 2020 | Accadde Domani, News

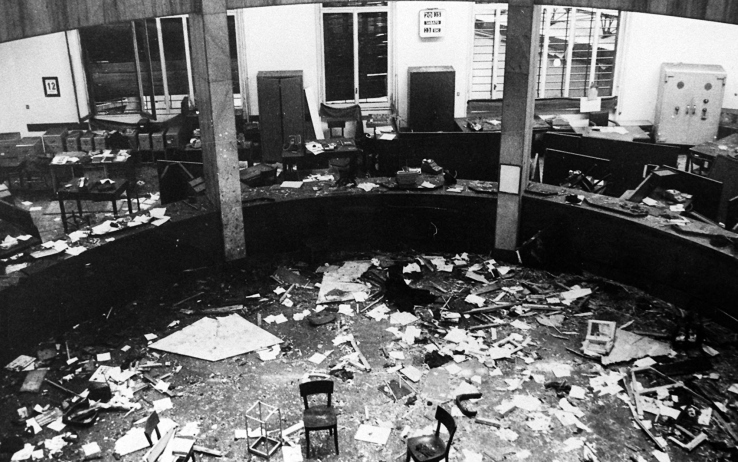

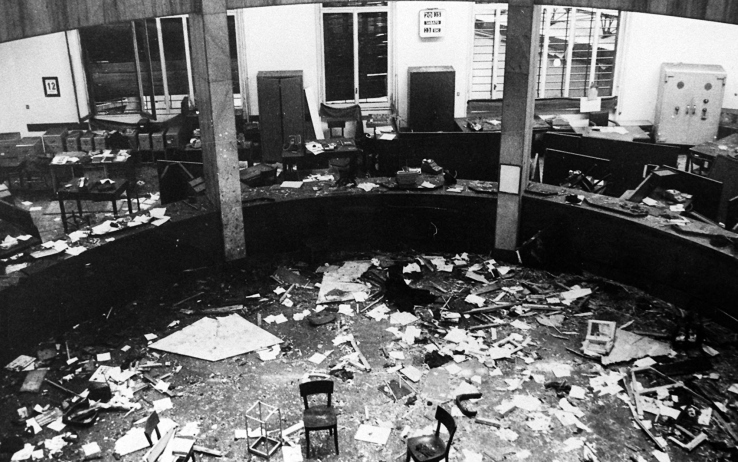

12 dicembre 1969. Giancarlo Rognoni e la strage di piazza Fontana. Una testimonianza inedita.

(Prima parte)

Come già detto, l’eredità umana e culturale della Fenice non venne dimenticata nonostante le traversie personali e le avversità. Nonostante tutto, sotto la cenere degli anni, la brace era rimasta accesa.

Come gruppo eravamo certamente stati dispersi e divisi, ma non del tutto. Nico Azzi, più giovane di me, aveva subito una lunga e dura detenzione. So che aveva avuto dei problemi con le guardie carcerarie, e tutti quegli anni non erano stati certo una passeggiata.

Dei fatti del passato che ci avevano visti protagonisti non parlammo più.

Ci incontrammo nuovamente in alcune occasioni pubbliche, come le commemorazioni annuali a Campo X, ma anche in privato.

Una volta che Nico venne a casa mia insieme ad un altro camerata, mi avvisò del fatto che probabilmente sarei stato coinvolto nelle indagini sulla strage di piazza Fontana a Milano, in merito alla quale lui stesso era stato da poco interrogato.

Fu certamente un’avvisaglia che però non presi troppo sul serio, poiché ritenevo impossibile l’accusa di un nostro coinvolgimento nella strage.

Mi sbagliavo, e i fatti seguenti lo dimostrarono: Nico fu arrestato e io mi sarei ritrovato a far parte del processo nel ruolo di indagato.

Tutto si basava sulle dichiarazioni di un pentito, Edgardo Bonazzi, il quale asseriva che Nico Azzi in carcere gli aveva confessato che il nostro gruppo aveva avuto funzioni di supporto logistico a coloro che avevano eseguito la strage di piazza Fontana. Conoscendo bene Nico non ho mai creduto alla versione di Bonazzi; Nico non dava confidenza, magari dava l’impressione, parlandoci, di essere al corrente di situazioni, ma non lo vedo nel ruolo di chi forniva informazioni.

Bonazzi, da parte sua, non era un militante di spicco e dubito fortemente che ricevette confidenze, anche di una certa portata, da altri con cui condivise il carcere.

Occorre sempre tenere presente la funzione carceraria delle rivelazioni. Molti detenuti nel tempo hanno utilizzato il sistema della collaborazione con gli investigatori per ottenere privilegi, approfittandone ampiamente.

Nico negò di aver mai fatto simili dichiarazioni in carcere, ma ormai era troppo tardi.

La macchina della giustizia si era messa in moto e per molti anni avremmo dovuto combattere per dimostrare la nostra innocenza.

A sostenere la tesi che Nico avesse fatto simili confidenze, giunse in supporto dell’impianto accusatorio uno strano ritrovamento fatto nel 1985 in un appartamento di viale Bligny 42 a Milano.

In questo stabile, nelle soffitte all’epoca utilizzate come ricovero per sbandati, lo stesso giudice Guido Salvini aveva sequestrato un ingente quantitativo di documenti che facevano parte dell’archivio di Avanguardia Operaia.

Tra questi comparivano una serie di fogli dattiloscritti dedicati alle confidenze che Nico Azzi avrebbe fatto in carcere. Questa documentazione però al processo non ebbe alcuna rilevanza particolare (anche questo giustifica un sospetto di depistaggio), ma ci si basò sulle dichiarazioni di Bonazzi. Dichiarazioni che Bonazzi rilasciò nel 1994, a distanza di moltissimi anni dai fatti accaduti.

Secondo Bonazzi, Nico gli aveva confidato che il nostro gruppo aveva fornito ai veneti l’appoggio logistico per l’attentato del 1969.

La prima evidente incongruenza era che il gruppo della Fenice, perché di noi si parlava, nel 1969 non esisteva ancora.

E sempre nel 1969 non conoscevo neppure alcune delle persone successivamente imputate nel processo di piazza

Fontana.

Ma da lì a poco avrei scoperto meglio il teorema secondo il quale avevo necessariamente fatto parte dell’organizzazione dell’attentato.

Fui chiamato a colloquio dal giudice Guido Salvini. L’accusa che mi si muoveva in primis era quella di associazione sovversiva, forse quella anche più semplice da sostenere.

Da principio tesi a sottovalutare il mio coinvolgimento nel processo perché mi apparve poco credibile, basato com’era su accuse aleatorie.

Anche il fatto che fossi l’unico per il quale non era stato spiccato un mandato di cattura mi tranquillizzava, ma evidentemente mi sbagliavo.

Per gli altri indagati, Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi e Carlo Digilio, erano stati spiccati altrettanti mandati.

La mia strategia difensiva era tutta tesa a dimostrare che le frequentazioni che mi si imputavano di avere erano successive al 1969.

L’assurdità del teorema non stava tanto nella questione delle date (che come avrei dimostrato non collimavano), ma nel fatto di affermare che dalla semplice conoscenza e frequentazione di talune persone derivasse in modo incontrovertibile la mia partecipazione diretta all’attentato.

In ciò stava la gravità delle accuse mossemi insieme all’assenza di prove e di fatti specifici.

Sulla questione delle date, conobbi Carlo Maria Maggi e altri veneti sul finire del 1969, quando si verificò il rientro nel MSI del Centro Studi Ordine Nuovo.

Potrei averli conosciuti un paio di mesi prima del 12 dicembre del 1969: ma ipotizzare che da una frequentazione superficiale, fresca di poche settimane, potesse nascere l’idea di aderire al progetto stragista di persone appena conosciute è una follia. Il problema, al di là di queste date, era che dalla semplice conoscenza di queste persone derivava l’assioma dell’aver condiviso l’attentato.

Tali accuse erano poi supportate dalle dichiarazioni rese nel 1994 da Martino Siciliano.

Quest’ultimo sosteneva, a distanza di ben venticinque anni, la mia partecipazione ad una riunione tenutasi nella villa di Marco Foscari, nel luglio del 1969, nei giorni dell’allunaggio, durante la quale i rapporti tra veneti e milanesi si fecero sempre più stretti.

A smentire la mia presenza, in quella specifica data, a villa Foscari fu inaspettatamente un’informativa dei carabinieri che certificava la presenza di un gruppo di milanesi, tra i quali il sottoscritto, nella zona del Gran Sasso insieme ad altri camerati, per un campo organizzato dal Msi.

Fu a Milano che incontrai Foscari la prima volta, insieme a Siciliano stesso.

Il tramite era stato Gianbattista Cannata, amico di Foscari.

Rividi Foscari in qualche altra situazione, ma non intrecciai mai con lui rapporti di amicizia. Credo di essere andato a Villa Foscari una o due volte, in occasione di qualche festa.

Marco Foscari era un personaggio estremamente estroverso: amante della bella vita, poco alla volta aveva dissipato tutto il suo patrimonio per concedersi ogni lusso.

Per come lo conobbi era un tipo molto simpatico, catalizzatore di energie positive, ma – ripeto – molto interessato ai piaceri della vita. (continua)

Giancarlo Rognoni, Ippolito Edmondo Ferrario, La Fenice. Una testimonianza del neofascismo milanese, Ritter Edizioni