da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 27, 2021 | Milano. Storia e Misteri, News

Rifugio antiaereo N. 87

Ubicazione. Viale Luigi Bodio n. 22.

Mezzi pubblici. Linea tranviaria 2; linee filoviarie 90 e 91; passante ferroviario (St. Lancetti).

Visita. Su prenotazione.

Contatti. Scuola primaria “Giacomo Leopardi”, sito Internet: icmaffucci.gov.it.

Questo rifugio antiaereo è “legato” alla figura del regista, sceneggiatore e scrittore Ermanno Olmi.

Nato a Treviglio il 24 luglio 1931, all’entrata in guerra del Regno d’Italia Olmi aveva da poco compiuto 9 anni.

All’epoca dei fatti abitava a Milano, nel popolare quartiere della Bovisa, situato a nord.

Racconta dei primi lavori per la protezione dei civili, con «l’ordinanza di sgomberare le cantine: si dovevano costruire i rifugi in caso di guerra», e scrivendolo nelle prime pagine del suo romanzo, Ragazzo della Bovisa (Ermanno Olmi, Ragazzo della Bovisa, Arnoldo Mondadori Editore, ristampa, Milano 2004.).

Seguono le pagine sui primi bombardamenti, la paura di andare a rifugiarsi nella cantina non ancora puntellata e delle strisce di carta incollate ai vetri delle finestre, per evitare che gli scoppi le mandassero in frantumi dentro casa.

Nel settembre del 1940 le lezioni riprendono dopo le vacanze estive e gli alunni della scuola elementare Rosa Maltoni Mussolini, situata nell’allora Via Calabria e oggi Viale Luigi Bodio, al civico 22, partecipano alle prime esercitazioni in caso d’attacco aereo.

Sono fatti scendere nelle cantine e il maestro di ginnastica «nel buio della cantina tutta puntellata di travi di sostegno, spiegava a gruppi di classi l’uso della maschera antigas».

Inaugurata nel 1929, la scuola è un bell’edificio a ferro di cavallo, con le aule spaziose e gli alti soffitti; all’interno lascia un vasto cortile dove gli alunni possono giocare, mentre il fronte aperto su strada è occupato da sue cancellate che fungono da passo carraio e un basso corpo di fabbrica adibito a palestra.

In cima campeggia ancora lo stemma regio e durante la guerra avevano piazzato accanto una sirena d’allarme.

La scuola ha cambiato nome dopo la guerra ed ora si chiama Primaria Giacomo Leopardi.

A partire dal 1940 e per tutta la durata della Seconda Guerra Mondiale i locali sotterranei dell’edificio sono stati in parte utilizzati come rifugio antiaereo ad uso pubblico.

Il Comune di Milano aveva disposto il rinforzo delle volte di alcuni ambienti con legname e aveva fatto collocare panche e seggiole affinché i ricoverati vi attendessero, con un minimo di comodità, il “cessato allarme aereo”.

La scheda catastale d’epoca c’informa che il rifugio aveva una superficie di 220 metri quadrati, una capacità di 450 persone, era suddiviso in dieci “celle”, era dotato di due gabinetti “alla turca” e un rubinetto erogante l’acqua potabile.

I locali sotterranei del complesso sono oggi meta di visite guidate per gli alunni, per gli studenti di altre scuole e per coloro i quali desiderano riscoprire un frammento del passato milanese.

Ed è proprio la Preside, prof. Laura Barbirato, a parlarcene nel libro La Bovisa e la sua scuola:

Il Rifugio Antiaereo N° 87 si può ancora visitare ed è effettivamente divenuto “museo di sé stesso”.

All’interno vi è una mostra permanente sui rifugi antiaerei di Milano e il regista Cesare Gallarini manda in scena lo spettacolo teatrale scritto e diretto da lui stesso: «256 secondi, piovono bombe! “Ai bambini uccisi dalla guerra, nelle loro scuole, con i loro maestri”».

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018

da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 27, 2021 | Milano. Storia e Misteri, News

La “strada segreta di dentro” della Ghirlanda

Ubicazione. Castello Sforzesco.

Mezzi pubblici. Linea tranviaria 4; linee automobilistiche 50, 57, 58, 61, 67 e 94; metropolitane M1 (St. Cairoli) e M2 (St. Cadorna).

Visita. Guidata a pagamento.

Contatti. Castello Sforzesco, sito Internet: milanocastello.it.

La visita guidata ai “sotterranei della Ghirlanda” comincia generalmente dall’alto, ovvero raggiungendo la sommità del già menzionato Rivellino di Porta Vercellina (così constaterete con i vostri occhi quanto sia interessante e meritevole d’approfondite indagini) e scendendo scala dopo scala fino all’accesso su ponte levatoio che introduce al percorso sotterraneo.

Innanzitutto la Galleria di Controscarpa del Castello di Milano, e come già detto denominata da Leonardo da Vinci «strada segreta di dentro», è oggi conosciuta come “Galleria della Ghirlanda”.

Si tratta di un’opera unica al mondo per l’epoca di costruzione, la lunghezza e l’articolazione a ferro di cavallo.

Realizzata nei primi decenni del Quattrocento dai Visconti, ha uno sviluppo di tutto rispetto: circa 490 metri, diramazioni escluse, ed è illuminata da 103 feritoie, una delle quali molto profonda, due finestrature agli angoli e tre accessi ai rivellini. Consentiva ai difensori schierati entro tale passaggio di colpire eventuali attaccanti discesi nel fossato, quello ancora oggi visibile, con un “fuoco a rovescio”.

Il termine “a rovescio” sta proprio ad indicare che il tiro non era rivolto dal corpo di piazza verso l’esterno, ma dal muro di controscarpa verso l’interno. L’altra sua funzione era di connettersi con le varie postazioni esistenti nella cinta.

Il percorso è agevole e provvisto d’impianto d’illuminazione, ma se vi siete portati appresso la torcia elettrica potrete anche qui sbirciare nei vani oscuri che incontrerete.

Alcuni, parzialmente tamponati, sono stati praticati “in rottura di muro” e sono gli accessi ai cunicoli di demolizione scavati dai soldati francesi per distruggere anche tutto l’impianto visconteo-sforzesco, oltre alle bastionature della Cittadella. Fortunatamente i fornelli da mina non sono stati poi innescati.

Incontrerete inoltre gli imbocchi di numerose gallerie, alcune delle quali murate. Ma quelle percorribili ve le faranno vedere proprio tutte?

Crediamo di no, quindi ve le descriveremo più avanti.

Sappiate comunque che l’impianto sotterraneo era stato utilizzato dal Comune per ricavarvi due rifugi antiaerei ad uso pubblico, il «N° 31. Castello Sforzesco – Corridoio di ronda» e il «N° 32. Castello Sforzesco – Corridoio di ronda» e di cui leggerete nel paragrafo dedicato.

Un’altra cosa da ricordare sono i resti delle numerose chiusure che frazionavano ogni ambiente.

Li potete agevolmente individuare perché sia lungo le spalle delle gallerie sia nei piedritti delle arcate d’accesso a talune stanze esistono gli elementi di granito che serravano i cardini e dalla parte opposta vi sono quelli destinati ad accogliere i paletti per la chiusura della porta, chiaramente dotati d’incavi profondi.

Il tour, cominciato lungo la parte sud ovest del fossato, termina al lato opposto, di fronte al Rivellino di Porta Comasina, sbucando in quella che noi speleologi chiamiamo “Strada a Esse”.

Si tratta di un percorso a spezzata inclinato verso il fossato in cui conduce e ricalca parzialmente un antico canale un tempo a giorno, ma ancora oggi esistente nel sottosuolo.

Ora guardatevi bene attorno e scorgerete non solo l’arco d’accesso murato di una galleria, ma anche un tombino in pietra: puntando il fascio di luce della torcia in una delle fessure scorgerete il sottostante canale, che noi abbiamo chiamato “Galleria dei Tombini”.

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018

(Foto di Gabriele Micalizzi e Archivio SCAM)

da Ippolito Edmondo Ferrario | Mag 13, 2019 | News

Sabato 25 maggio 2019 alle ore 18.30 presso la Libreria Feltrinelli di piazza Duomo a Milano Gianluca Padovan e Ippolito Edmondo Ferrario sveleranno i retroscena che si celano dietro la stesura del noir speleologico “La Gorgone di Milano” (Fratelli Frilli Editori). Non mancate.

da Ippolito Edmondo Ferrario | Mar 30, 2019 | News

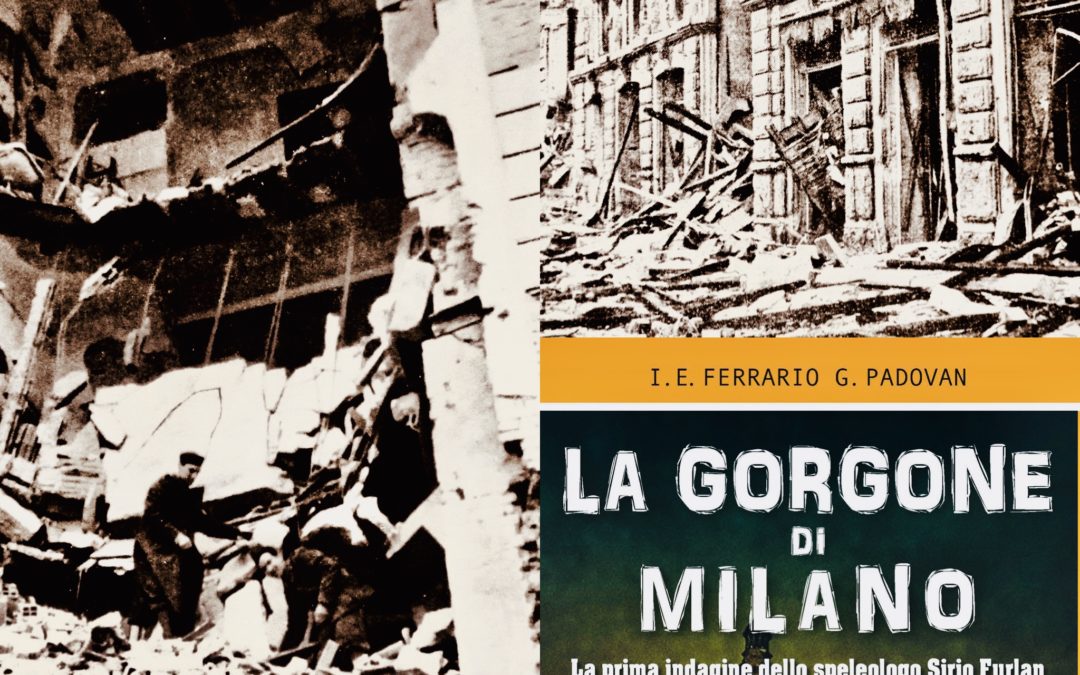

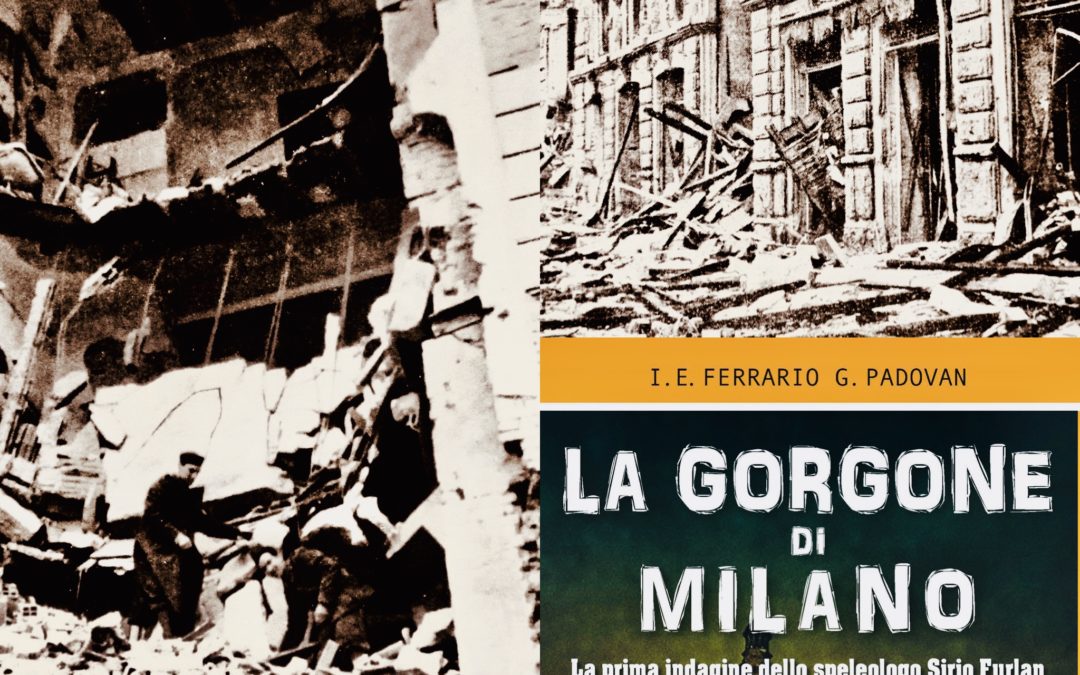

“Pochi minuti dopo l’una di notte del 13 agosto le prime bombe caddero sulla città… e gli inglesi cercarono proprio di cancellarla nel corso di quella lunghissima ora in cui sganciarono circa duemila tonnellate di bombe tra dirompenti e incendiarie, secondo lo storico Achille Restelli.”

Si passò la lingua sulle labbra, con estrema lentezza, quasi volesse assaporare non solo il ricordo ma soprattutto la sensazione del pizzicore di polvere combusta, per tornare poi a ripetere: “Duemila tonnellate di bombe! Pensi un po’! Duemila tonnellate composte da migliaia di bombe… Ma che dico? Solo gli spezzoni incendiari sganciati ammontavano a circa 380.000! Spaventoso… E senza contare le numerose Blockbusters, che erano una sorta di grossi cilindri da un paio di tonnellate l’uno, dirette in pieno centro, sul Duomo di Nostra Signora… che non venne raso al suolo per purissimo miracolo, come per miracolo rimase in piedi la parete del refettorio delle Grazie con il Cenacolo di Leonardo…”

Monsignor Pozzoni era prostrato, quasi accartocciato su di sé, mentre tenendo la testa piegata sul petto con una mano si massaggiava lentamente l’addome e con l’atra s’aggrappava spasmodicamente al bracciolo tarlato della vecchia poltrona.

“Ma il Feuersturm, la ‘tempesta di fuoco’, non s’innescò,” proseguì misurando bene le parole. “Ovvero, il vortice d’aria calda che saliva dagli incendi come la colonna d’una tromba d’aria, richiamando correnti impressionanti d’aria più fredda dalle regioni periferiche, si smorzò. Forse ne fu la causa una imprevista perturbazione atmosferica. Certo che noi si gridò al miracolo!”

Tratto da “La Gorgone di Milano”

di I.E.Ferrario e G.Padovan

320 pag

Fratelli Frilli Editori

da Ippolito Edmondo Ferrario | Mar 29, 2019 | News

Sul Carrobbio vegliava e incombeva la Torre dei Malsani, lacerto dei fasti imperiali romani, mozzicone della torre che forse aveva una gemella e tra le due, si dice, s’apriva una porta, la Porta Ticinensis, quella che chiudeva fuori l’omonimo quartiere sottostante.

La Torre era un ricettacolo di malattie e i malati lenivano le piaghe purulente e le tossi catarrose e sanguinose con l’acqua del pozzo, considerata miracolosa, che stava all’interno. Probabilmente era la sola acqua a disposizione dei lebbrosi, dei colerosi, dei rattrappiti, dei tisici… Tutti lì riuniti assieme in un valzer di morte quando il “feral morbo”, la peste, calava sui borghigiani.

Un sentore tanto di morte quanto di rivalsa aleggiava perenne sul Carrobbio. I più nemmeno si fermavano a bere un bicchiere di vino oppure a desinare nel paio di osterie che vi si affacciavano. La gente comune preferiva fare due passi in più ed inoltrarsi nel delta di vicoli che da qui si dipartiva, per poter mangiare un piatto di pollo arrostito, una zuppa di cipolle e patate, o magari la più tipica cassoeula, a base di verze e maiale.

Tratto da La Gorgone di Milano

di I.E.Ferrario e G.Padovan

320 pag

Fratelli Frilli Editori