da Ippolito Edmondo Ferrario | Gen 27, 2021 | Milano. Storia e Misteri, News

La “strada segreta di dentro” della Ghirlanda

Ubicazione. Castello Sforzesco.

Mezzi pubblici. Linea tranviaria 4; linee automobilistiche 50, 57, 58, 61, 67 e 94; metropolitane M1 (St. Cairoli) e M2 (St. Cadorna).

Visita. Guidata a pagamento.

Contatti. Castello Sforzesco, sito Internet: milanocastello.it.

La visita guidata ai “sotterranei della Ghirlanda” comincia generalmente dall’alto, ovvero raggiungendo la sommità del già menzionato Rivellino di Porta Vercellina (così constaterete con i vostri occhi quanto sia interessante e meritevole d’approfondite indagini) e scendendo scala dopo scala fino all’accesso su ponte levatoio che introduce al percorso sotterraneo.

Innanzitutto la Galleria di Controscarpa del Castello di Milano, e come già detto denominata da Leonardo da Vinci «strada segreta di dentro», è oggi conosciuta come “Galleria della Ghirlanda”.

Si tratta di un’opera unica al mondo per l’epoca di costruzione, la lunghezza e l’articolazione a ferro di cavallo.

Realizzata nei primi decenni del Quattrocento dai Visconti, ha uno sviluppo di tutto rispetto: circa 490 metri, diramazioni escluse, ed è illuminata da 103 feritoie, una delle quali molto profonda, due finestrature agli angoli e tre accessi ai rivellini. Consentiva ai difensori schierati entro tale passaggio di colpire eventuali attaccanti discesi nel fossato, quello ancora oggi visibile, con un “fuoco a rovescio”.

Il termine “a rovescio” sta proprio ad indicare che il tiro non era rivolto dal corpo di piazza verso l’esterno, ma dal muro di controscarpa verso l’interno. L’altra sua funzione era di connettersi con le varie postazioni esistenti nella cinta.

Il percorso è agevole e provvisto d’impianto d’illuminazione, ma se vi siete portati appresso la torcia elettrica potrete anche qui sbirciare nei vani oscuri che incontrerete.

Alcuni, parzialmente tamponati, sono stati praticati “in rottura di muro” e sono gli accessi ai cunicoli di demolizione scavati dai soldati francesi per distruggere anche tutto l’impianto visconteo-sforzesco, oltre alle bastionature della Cittadella. Fortunatamente i fornelli da mina non sono stati poi innescati.

Incontrerete inoltre gli imbocchi di numerose gallerie, alcune delle quali murate. Ma quelle percorribili ve le faranno vedere proprio tutte?

Crediamo di no, quindi ve le descriveremo più avanti.

Sappiate comunque che l’impianto sotterraneo era stato utilizzato dal Comune per ricavarvi due rifugi antiaerei ad uso pubblico, il «N° 31. Castello Sforzesco – Corridoio di ronda» e il «N° 32. Castello Sforzesco – Corridoio di ronda» e di cui leggerete nel paragrafo dedicato.

Un’altra cosa da ricordare sono i resti delle numerose chiusure che frazionavano ogni ambiente.

Li potete agevolmente individuare perché sia lungo le spalle delle gallerie sia nei piedritti delle arcate d’accesso a talune stanze esistono gli elementi di granito che serravano i cardini e dalla parte opposta vi sono quelli destinati ad accogliere i paletti per la chiusura della porta, chiaramente dotati d’incavi profondi.

Il tour, cominciato lungo la parte sud ovest del fossato, termina al lato opposto, di fronte al Rivellino di Porta Comasina, sbucando in quella che noi speleologi chiamiamo “Strada a Esse”.

Si tratta di un percorso a spezzata inclinato verso il fossato in cui conduce e ricalca parzialmente un antico canale un tempo a giorno, ma ancora oggi esistente nel sottosuolo.

Ora guardatevi bene attorno e scorgerete non solo l’arco d’accesso murato di una galleria, ma anche un tombino in pietra: puntando il fascio di luce della torcia in una delle fessure scorgerete il sottostante canale, che noi abbiamo chiamato “Galleria dei Tombini”.

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018

(Foto di Gabriele Micalizzi e Archivio SCAM)

da Ippolito Edmondo Ferrario | Nov 23, 2020 | Accadde Domani

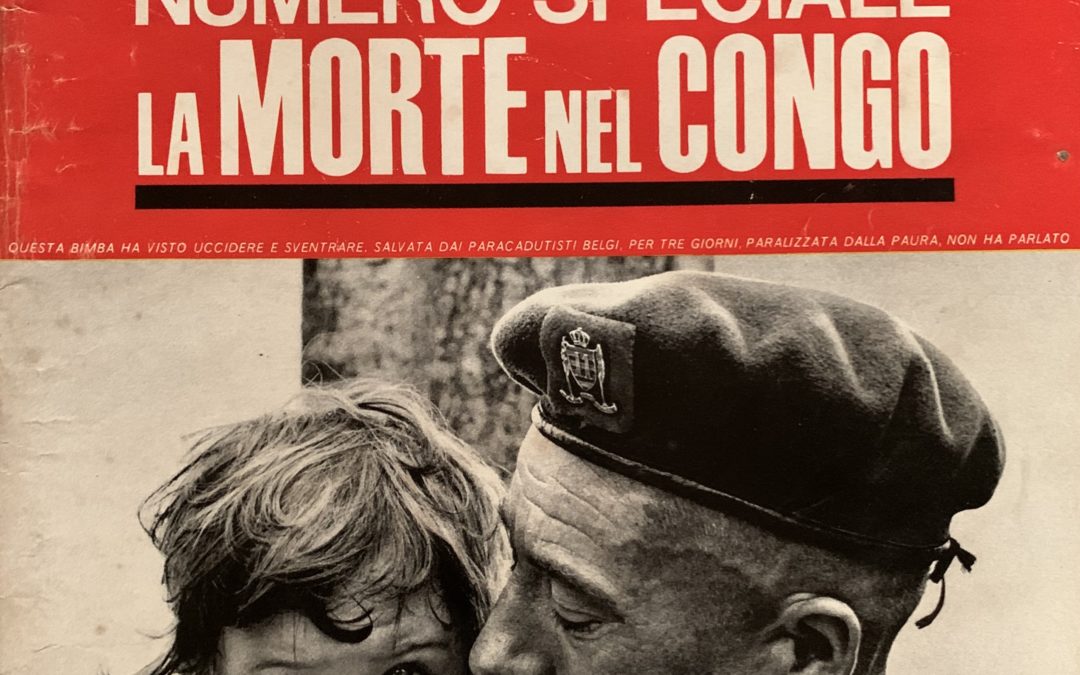

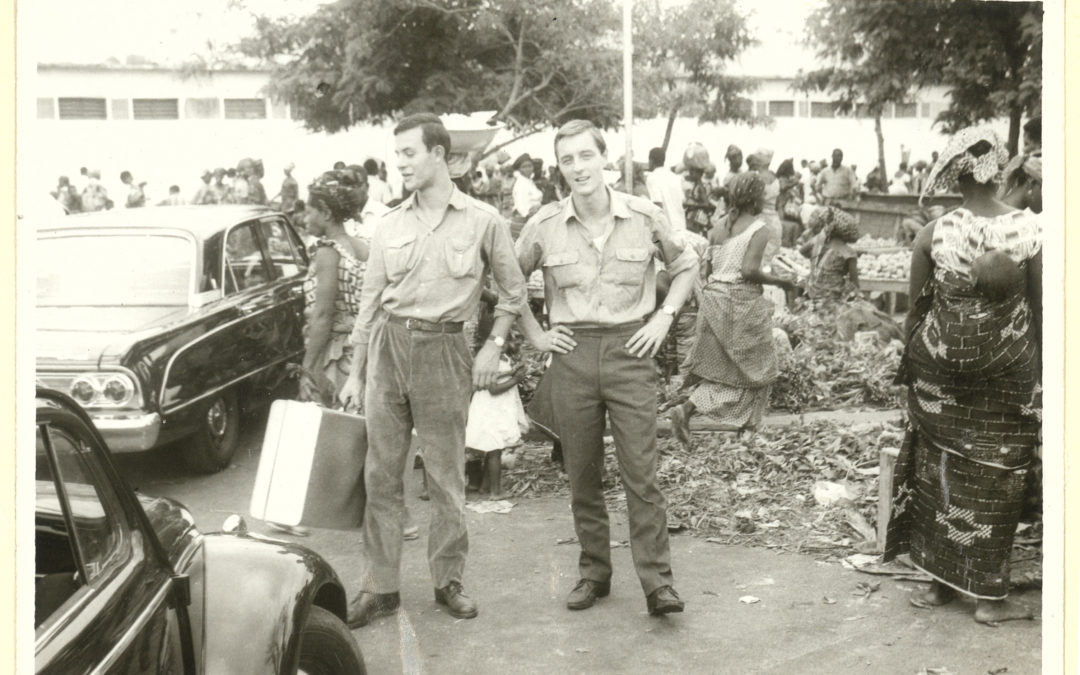

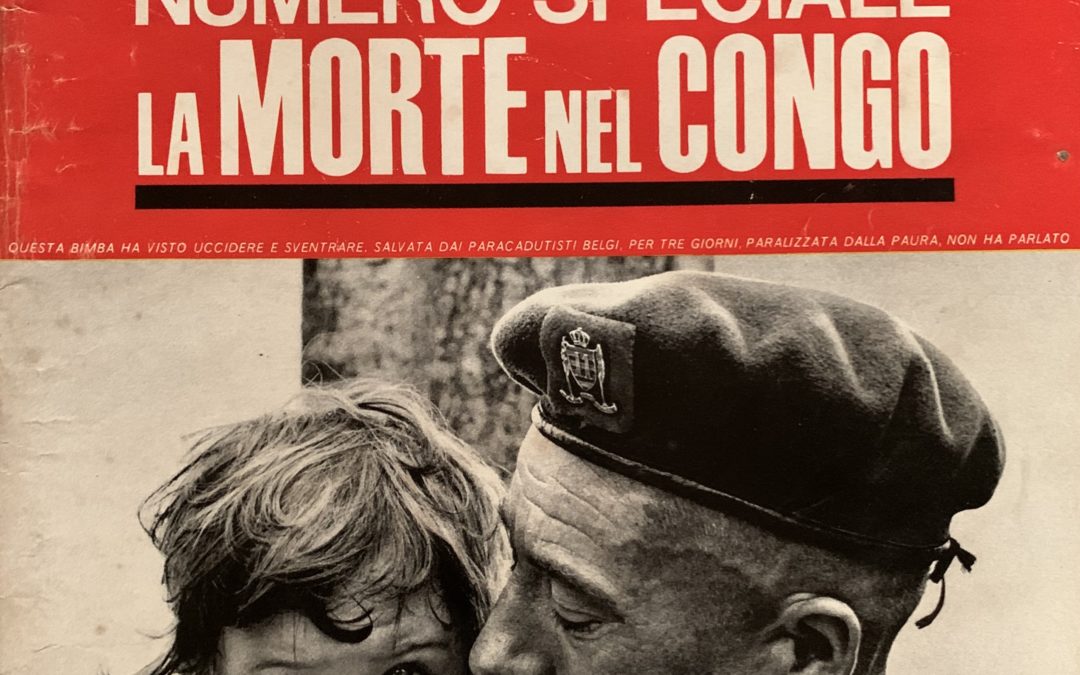

24 novembre 1964. Inizia l’operazione Dragon Rouge per liberare Stanleyville

L’episodio più significativo legato al loro modus operandi (dei Simba) rimane la presa della città di Stanleyville avvenuta nel settembre del 1964 quando i Simba, dopo aver messo in fuga le truppe dell’ANC, mantennero la città sotto il loro controllo per intere settimane proclamando la Repubblica Popolare del Congo guidata dal presidente Christophe Gbenye. Gli europei presenti a Stanleyville divennero ostaggi. Sotto il comando del sanguinario generale Nicholas Olenga i Simba si diedero ad ogni forma di violenza: stupri, ruberie, sevizie, omicidi. Il monumento presente a Stanleyville e dedicato alla figura del “martire” Lumumba divenne il teatro di uccisioni di massa: qui vennero condotti più di un centinaio di congolesi appartenenti al ceto medio, impiegati, intellettuali, politici, amministratori locali. Tutti vennero fucilati o fatti a pezzi, alcuni mangiati come Sylvestere Bondekwe, responsabile di un movimento politico moderato a cui fu strappato il fegato ancora vivo per essere poi mangiato dai presenti. Stessa sorte toccò al borgomastro Léopold Matabo che venne fatto a pezzi; mentre era ancora vivo e agonizzante le sue carni furono in parte mangiate e in parte destinate al macello. Morì per decapitazione. L’abate Etienne e il segretario provinciale Gabrielle Belette furono scorticati vivi e alcuni dei presenti orinarono addosso ai due oltre a mangiarne la pelle. Scene così si ripeterono per giorni.

La liberazione della città sarebbe giunta solo con l’intervento dei paracadutisti belgi il 24 novembre del 1964 che con l’operazione “Dragon Rouge” posero fine all’incubo per gli europei tenuti in ostaggio. Durante l’arrivo dei parà furono comunque massacrati alcune decine di ostaggi.

Per questa incapacità da parte dell’ANC di ripristinare l’ordine e debellare la piaga dei Simba fu dato il via da parte del governo congolese dell’arruolamento di volontari europei, i soli in grado di contrastare tale minaccia.

Tratto da: Robert Muller, Ippolito Edmondo Ferrario, Maktub. Congo Yemen 1965 1969, Ritter Edizioni.

da Ippolito Edmondo Ferrario | Ott 9, 2020 | Accadde Domani

11 ottobre 1979. La prima rapina del Nucleo Economico di Avanguardia Nazionale.

La prima rapina la facemmo l’11 ottobre del 1979 all’agenzia N. 30 del Banco di Roma in zona Eur. Eravamo Alessandro Alibrandi detto “Ali Babà”, Giuseppe Dimitri, il sottoscritto e qualcun altro. Alibrandi ed io raggiungemmo a volto scoperto la guardia giurata che stava fuori dall’istituto. Sapevamo che si posizionava in un punto preciso dove poteva stare all’ombra. Lo disarmammo e in due lo portammo dentro alla banca.

Una volta dentro la prima cosa di cui mi preoccupai fu controllare che tra i clienti non vi fosse magari qualche poliziotto in borghese e quindi armato. Era una precauzione necessaria. Scavalcai il bancone e io stesso mi stupii della riuscita del gesto atletico. All’epoca pesavo 96 chili, ai quali dovevo aggiungere il peso delle armi (una pistola e una bomba a mano) e del giubbotto antiproiettile. Fra l’altro come mia “divisa” per la rapina ero andato a comprare un abito da Cenci: giacca, gilet, pantaloni, camicia e cravatta. E sopra a tutto indossavo un lungo impermeabile chiaro utile per occultare le armi, specie i mitra, ma anche per catturare l’attenzione visiva delle vittime che guardavano più quello che il volto di chi lo indossava.

Iniziai a prelevare i contanti dai cassetti. Nell’occasione avevamo un basista all’interno della banca, un camerata con il quale ci eravamo accordati precedentemente. Nella settimana in cui avremmo fatto il colpo, suo compito giornaliero era far sì che nelle casse della filiale ci fosse a disposizione una liquidità di duecentocinquanta milioni di lire. Come cassiere quello era il suo compito e li fece arrivare. Noi non gli comunicammo il giorno in cui saremmo entrati in azione, la sua consegna era quella di far trovare i soldi disponibili nell’arco dell’intera settimana. Così fece. Quei soldi avrei dovuto far finta di cercarli, visto che non stavano nel cassetto in vista; gli accordi erano che lui, con lo sguardo, avrebbe dovuto indicarmi dove esattamente si trovavano. Dopo aver preso velocemente quello che stava nel cassetto e nell’armadio, circa venticinque milioni, cercai il grosso del contante. Passarono i secondi, feci diversi tentativi, ma non saltò fuori nulla. Il vero ed unico problema era che il nostro basista era strabico. Sembra una barzelletta, ma il gioco di sguardi si rivelò fallimentare per questo motivo. Non capivo dove lui guardava e persi tempo prezioso. Alla fine dovetti rinunciare ai duecentocinquanta milioni che c’erano. Con un sacchetto uscimmo dalla banca con quel poco racimolato.

Per la cronaca il “nostro” cassiere, con la scusa della rapina, a nostra insaputa si intascò dieci milioni facendoli sparire. Tutto questo emerse solo successivamente grazie alle rivelazioni di Cristiano Fioravanti sulle rapine che portarono all’arresto anche dei basisti. Già un sospetto mi era venuto perché il giorno dopo, leggendo “Il Messaggero”, si parlava di trentacinque milioni sottratti alla filiale, e non dei venticinque milioni che avevamo effettivamente portato via.

Tratto da: Domenico “Mimmo” Magnetta, Ippolito Edmondo Ferrario, Una vita in Avanguardia Nazionale, Ritter Edizioni

da Ippolito Edmondo Ferrario | Ott 9, 2020 | Accadde Domani

11 ottobre 1971. I neofascisti della Fenice si scontrano davanti al al liceo Manzoni di Milano con militanti dell’estrema sinistra

Pochi mesi dopo, l’11 ottobre dello stesso anno, insieme ad altri camerati mi ritrovai nuovamente coinvolto in pesanti scontri in strada. Avevamo da poco terminato un volantinaggio presso l’Università Cattolica di Milano. Ci dirigemmo a piedi verso via Torino e arrivammo nei pressi del Carrobbio. Probabilmente avevamo ancora sottobraccio dei volantini o qualche copia dei nostri giornali. Questo materiale ci fece identificare facilmente come fascisti. Incontrammo sulla strada degli appartenenti al movimento studentesco. Eravamo in diversi: oltre a me, Marco De Amici, Benedetto Tusa (mio futuro avvocato), Pietro Battiston e Carlo Lovati. Scoppiò una rissa violenta. Alcuni di noi erano armati di coltelli e taglierini. Lo scontro fu più verbale che fisico, ma eravamo in netta minoranza e la situazione stava volgendo al peggio. Ad un certo punto pensammo di rifugiarci all’interno del liceo classico Manzoni che era lì vicino e dove la polizia venne poi a prenderci per arrestarci. Marco De Amici non riuscì a riparare all’interno del liceo e lì fuori venne aggredito restando ferito. Questo episodio è sintomatico del clima di odio instaurato nei confronti dei neofascisti.

Giancarlo Rognoni, Ippolito Edmondo Ferrario, La Fenice. Una testimonianza del neofascismo milanese, Ritter Edizioni