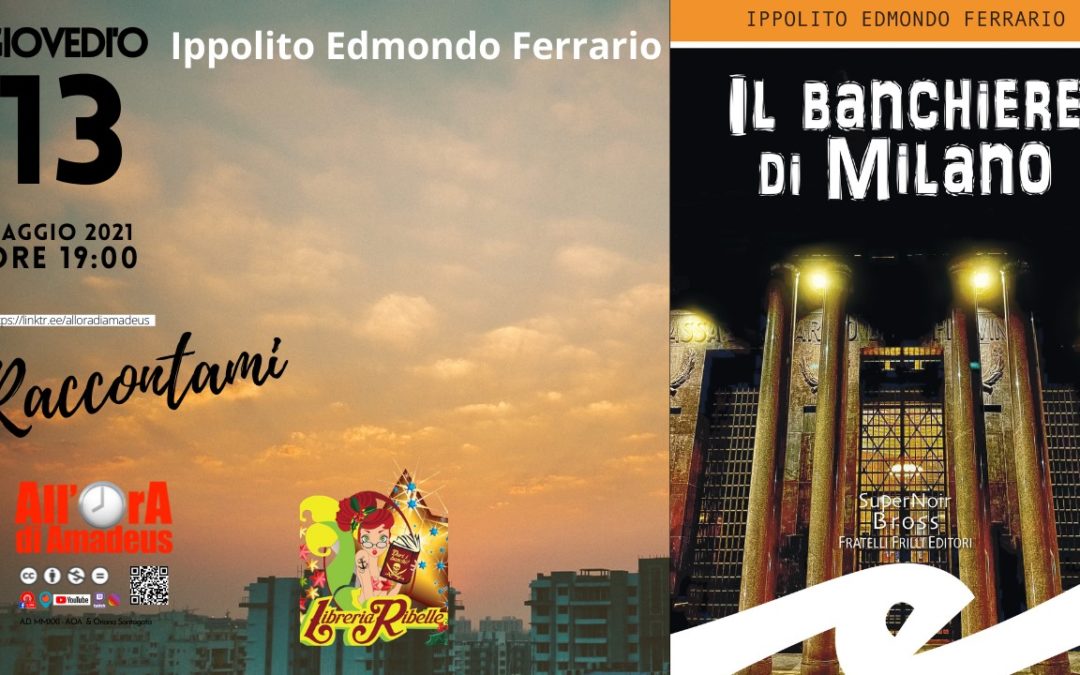

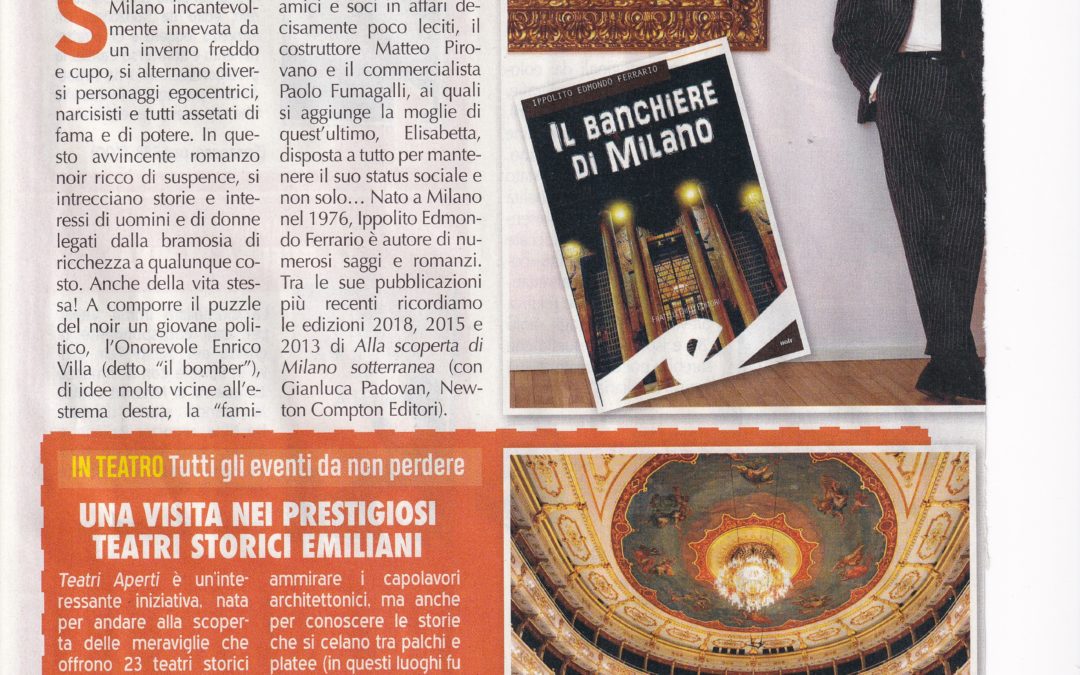

Presentazione del Banchiere di Milano, 13 maggio 2021, ore 19.00

Il Banchiere di Milano, tra atmosfere anni Settanta, Alfa Romeo e Rolling Stones

Raoul tornò col pensiero a quella sera. Aveva parcheggiato l’Alfa Romeo 2600 Sprint in corso Monforte all’angolo con piazza San Babila; la macchina spiccava fra le altre vetture presenti per l’eleganza della livrea color grigio metallizzato abbinata alle linee aggressive disegnate da Bertone. Due auto più indietro c’era un’autocivetta della squadra politica della polizia, che stazionava nella piazza giorno e notte. Raoul salì sulla sua macchina, mettendosi alla guida. Accese la radio com’era sua abitudine. Anche la presenza della radio a bordo era una rarità e un lusso. In quel momento stava passando Brown Sugar dei Rolling Stones. Per il giovane Sforza quello fu un chiaro segno del destino, essendo uno dei pezzi degli Stones che amava di più.

Tratto da Il banchiere di Milano, Fratelli Frilli Editori, 2021

Rifugio antiaereo N. 56

Ubicazione. Piazza Giuseppe Grandi.

Mezzi pubblici. Linea tranviaria 27; linee filoviarie 90, 91 e 93; linee automobilistiche 45, 62 e 66.

Visita. Occasionalmente aperto al pubblico.

Contatti. Comune di Milano, sito Internet: comune.milano.it.

L’anno seguente, nel 1936, è ultimato il rifugio di Piazza Grandi, progettato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Milano e realizzato in fase con la soprastante fontana monumentale.

Tanto la piazza quanto la fontana sono dedicati all’architetto Giuseppe Grandi, esponente della Scapigliatura milanese, noto per avere progettato il monumento alle Cinque Giornate e di cui si parlerà più avanti perché al di sotto è stato ricavato il rifugio pubblico N. 8.

La fontana è composta da una vasca rettangolare in pietra chiara, in un angolo sovrastata da una torre anch’essa in pietra dalla cui sommità sgorga a cascata l’acqua.

Nel corso dei decenni si è formata una pronunciata concrezione calcarea, ricoperta da muschio verdissimo, che si è deciso di mantenere in quanto rafforza il significato stesso della natura rigogliosa e prorompente.

L’angolo opposto è occupato da una statua in bronzo, l’uomo proteso verso lo specchio che simboleggia lo stupore innanzi alla bellezza della natura che dona il prezioso liquido.

Il rifugio, o meglio il bunker in cemento armato, doveva essere segreto e la fontana aveva innanzitutto la funzione di “mascherarlo”.

La sua destinazione ci è ignota, ma in ogni caso non venne mai ultimato nei dettagli, rimanendo privo dei portelloni metallici e dell’impianto di ventilazione, filtrazione e rigenerazione dell’aria.

Con l’inizio della guerra è destinato a rifugio pubblico e identificato con il N. 56.

Ha la pianta rettangolare di 23 x 17 metri; l’interno è diviso in 23 “celle” di cui le sole sei centrali adibite a rifugio vero e proprio, per una capienza complessiva di 450 persone.

In una scheda compilata dal Comune di Milano in tempo di guerra si legge che aveva una capacità inferiore, ovvero di 430 persone, ed era considerato «Ambiente popolare».

Curiosamente, pur rimanendo sotto una fontana, non era dotato di acqua potabile corrente.

Eppure se lo visitate vedrete che in ben quattro punti le scritte d’epoca indicano: «acqua potabile» in prossimità di ganci metallici infissi nelle pareti.

Grazie anche alle testimonianze di chi lo utilizzò, sappiamo che ai ganci erano appesi secchi metallici pieni d’acqua e accanto erano assicurate con un cordino le tazze di metallo smaltato con cui attingere e bere.

A seguito del restauro progettato e diretto dall’architetto del Comune di Milano Alfredo Bonfanti, lunedì 27 febbraio 2017 fontana e rifugio sono stati inaugurati.

I locali sotterranei sono stati ripuliti mantenendo le numerose scritte d’epoca in vernice nera.

L’impianto d’illuminazione, pur non essendo quello d’epoca in quanto asportato a fine guerra, svolge egregiamente la propria funzione.

Non è “invasivo” e con discrezione ricalca in parte il tracciato originario su cavetti metallici, alimentando numerosi faretti dotati di sensori di movimento che illuminano solo gli ambienti percorsi dai visitatori.

L’intento è di aprire a scadenze fisse questo impianto, eccezionale per la sua originale costruzione e collocazione.

Tratto da Alla scoperta di Milano Sotterranea, Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, Newton Compton Editori, 2018