da Ippolito Edmondo Ferrario | Lug 6, 2020 | Accadde Domani

23 luglio 1977. Giancarlo Rognoni viene estradato dalla Spagna all’Italia.

Mi tradussero da Madrid a Genova. Viaggiai su un volo Alitalia scortato da carabinieri. I passeggeri presenti apparivano visibilmente preoccupati dalla mia presenza e dal dispiego di forze che mi accompagnava. All’aeroporto le forze dell’ordine erano presenti in massa per prendermi in consegna. Ricordo che nella foga ad un poliziotto cadde anche il caricatore di un M12 mentre mi scortavano.

Fui portato al carcere di Marassi dove venni messo momentaneamente, in una sorta di continuità con il periodo madrileno, in una cella sotterranea in disuso. Dopo mezz’ora che ero lì vennero per trasferirmi nella cella definitiva, ma la serratura si era bloccata. Sembrava una barzelletta… Riuscirono ad aprirla, con fatica, e da quel momento iniziò ufficialmente il mio percorso carcerario in Italia.

Così viene descritto dal Corriere della Sera l’arrivo di Rognoni in Italia: Il neofascista milanese Giancarlo Rognoni, l’ideologo e fondatore del gruppo eversivo “La Fenice”, arrestato nel febbraio di quest’anno in Spagna ed estradato ieri in Italia, è giunto all’aeroporto del capoluogo ligure verso le 19, sempre di ieri sera, con un aereo proveniente da Roma. È stato subito condotto nelle carceri di Marassi, dove attenderà il processo d’appello per il fallito attentato al treno Roma-Torino, che inizierà a Genova il 16 ottobre. Giancarlo Rognoni era giunto nel pomeriggio a Fiumicino a bordo di un volo di linea proveniente da Madrid. Era accompagnato da due funzionari dell’Interpol, che lo avevano preso in consegna alla partenza dalla capitale spagnola. Era apparso contrariato dalla presenza dei fotografi e non aveva voluto rilasciare dichiarazioni (…)»: Rognoni estradato da Madrid rinchiuso ieri a Marassi, “Corriere della Sera”, 23 luglio 1977.

Tratto da: Giancarlo Rognoni, Ippolito Edmondo Ferrario, La Fenice. Una testimonianza del neofascismo milanese, Ritter Edizioni

da Ippolito Edmondo Ferrario | Lug 4, 2020 | Accadde Domani

3 luglio 1984. Muore in un conflitto a fuoco con i carabinieri Rodolfo Crovace detto “Mammarosa”.

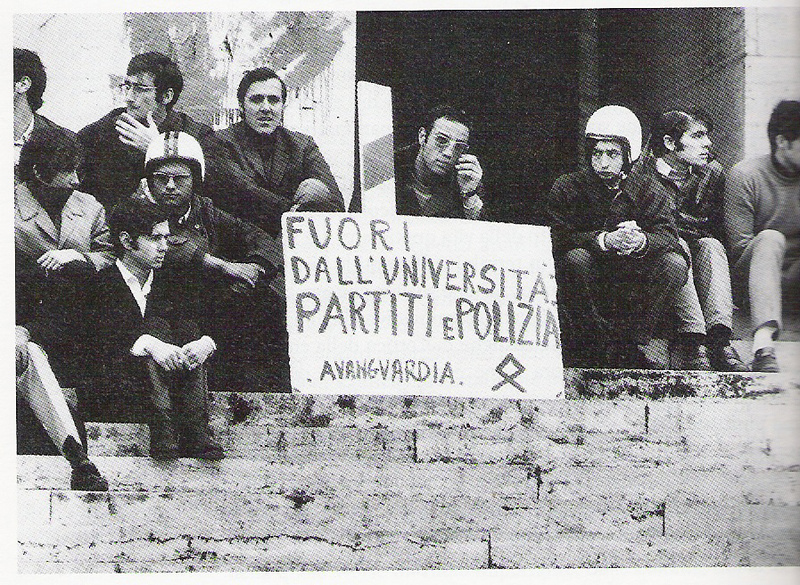

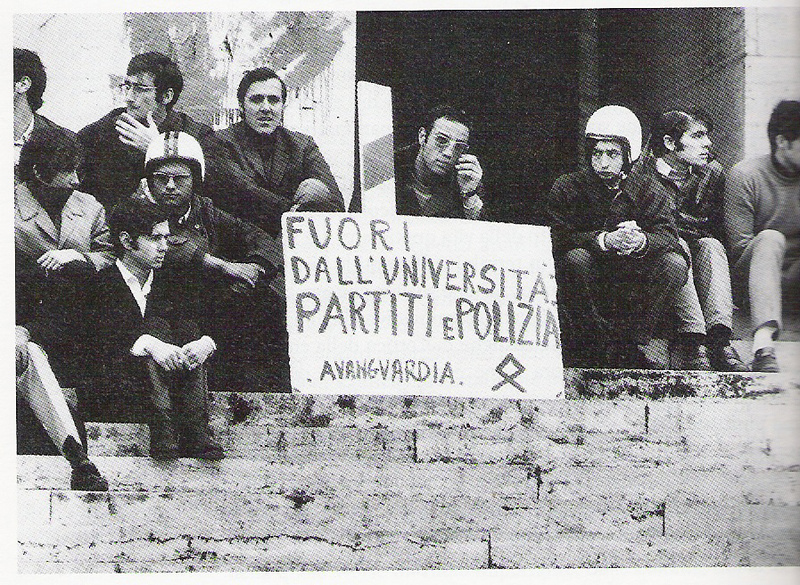

Anche noi qualche volta ricorremmo ad aiuti esterni, cioè alla squadra di Avanguardia Nazionale che veniva da fuori: era composta numericamente da pochi elementi, ma risultò determinante specie negli scontri con i katanga, diversi dei quali finirono accoltellati. Questo servì a restituirci una certa tranquillità all’interno della scuola: sapevano che noi, benché in pochi, eravamo agguerriti e cattivi. Il periodo di tregua che ne derivò fu breve e illusorio. Le vicissitudini personali e gli arresti ridussero il numero dei componenti di questo nostro supporto esterno. I compagni vennero a saperlo e ci ritrovammo all’interno della scuola sempre più soli. Ripresero dunque a usarci come bersaglio. In questa seconda fase qualche volta fece la sua comparsa, fuori dallo Zappa, Rodolfo Crovace detto “Mammarosa”, figura di spicco in San Babila.

Un giorno la sua apparizione fuori dall’istituto smorzò gli animi dei compagni. Con i loro modi teatrali “Mammarosa” e Mario Di Giovanni iniziarono a passeggiare sotto le finestre dello Zappa, salutandoci e facendo cenni con cui volevano tranquillizzarci perché “c’erano loro”.

Un altro giorno Mammarosa entrò nel bar Celeste, un locale all’angolo tra viale Marche e via Lario, noto ritrovo di compagni. Vi arrivò da solo e si mise al telefono a gettoni. Fece finta di telefonare e fu attento che i presenti sentissero bene le sue parole rivolte all’interlocutore immaginario. Più o meno disse che era al bar Celeste, ritrovo di “comunisti di merda” e che aspettava che uscissero da scuola i camerati. Finì la telefonata dicendo che se qualcuno avesse provato a dare fastidio ai suoi amici avrebbe fatto i conti con lui. Detto questo mostrò con gesto plateale le due pistole che teneva alla cintura. Tra gli avventori del bar calò il gelo. Quel gesto servì a garantirci ancora un po’ di tranquillità, forse qualche settimana. Poi la situazione peggiorò e una mattina che c’era manifestazione fummo costretti ad uscire dall’istituto passando in mezzo a due cordoni di compagni che ci riempirono di sputi, calci e pugni.

Tratto da: Domenico “Mimmo” Magnetta, Ippolito Edmondo Ferrario, Una vita in Avanguardia Nazionale, Ritter Edizioni

da Ippolito Edmondo Ferrario | Giu 20, 2020 | Accadde Domani

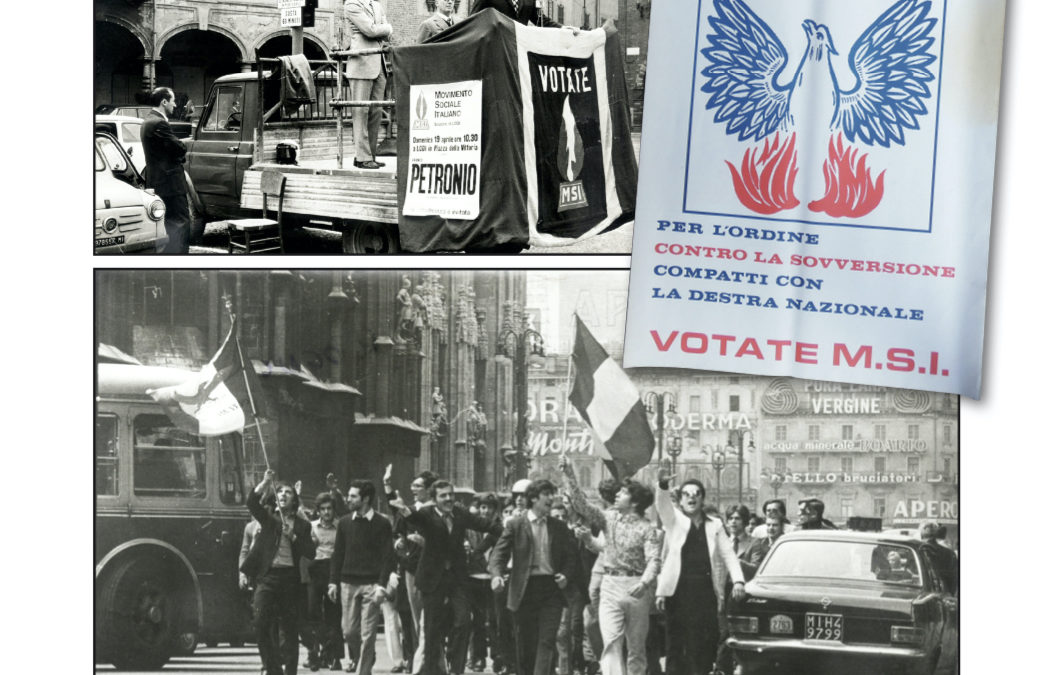

21 giugno 1971. L’Assalto al Circolo Perini di Quarto Oggiaro

L’episodio che però sancì l’inizio delle mie disavventure giudiziarie fu la cosiddetta aggressione al Circolo Perini, che ebbe a lungo l’onore della prima pagina.

Qualche giorno prima dei fatti fui avvisato di un dibattito sul fascismo che si sarebbe tenuto al circolo stesso. Me ne parlò Remo Casagrande, storico militante missino di Quarto Oggiaro, invitandomi ad andare insieme a lui e ad altri. Accettai, e il 21 giugno del 1971 ci recammo alla serata. Eravamo in tanti, ma non tutti avevano interesse ad ascoltare il dibattito e, come spesso succedeva, alcuni preferirono attendere fuori; qualcuno si spostò in un bar non lontano. Il circolo era chiaramente un luogo di aggregazione della sinistra, ma l’atmosfera era abbastanza tranquilla. Prendemmo posto all’interno della sala e partecipammo alla discussione. Si creò qualche scontro verbale, anche acceso, ma nulla che facesse presagire cosa sarebbe successo. Terminati i nostri interventi decidemmo di lasciare la sala. Qui accadde l’equivoco dal quale si scatenò ciò che poi sarebbe stato definito, impropriamente, l’assalto al circolo. Nello stesso momento in cui uscivamo, i camerati che erano rimasti fuori si stavano avvicinando al circolo. Se non ricordo male stavano cantando e facendo un po’ di confusione. La persona addetta agli ingressi, vedendoli arrivare in gruppo – saranno stati una trentina -, si affrettò a chiudere il portone per non farli entrare. Posso comprendere la sua paura, anche se non c’erano intenzioni violente da parte loro. Ma nello stesso tempo i camerati che sopraggiungevano, vedendo che ci veniva impedito di uscire, equivocarono e pensarono ad una trappola tesa nei nostri confronti. A quel punto le cose trascesero e scoppiò il finimondo.

Giancarlo Rognoni, Ippolito Edmondo Ferrario, La Fenice. Una testimonianza del neofascismo milanese, Ritter Edizioni.

da Ippolito Edmondo Ferrario | Giu 4, 2020 | Accadde Domani

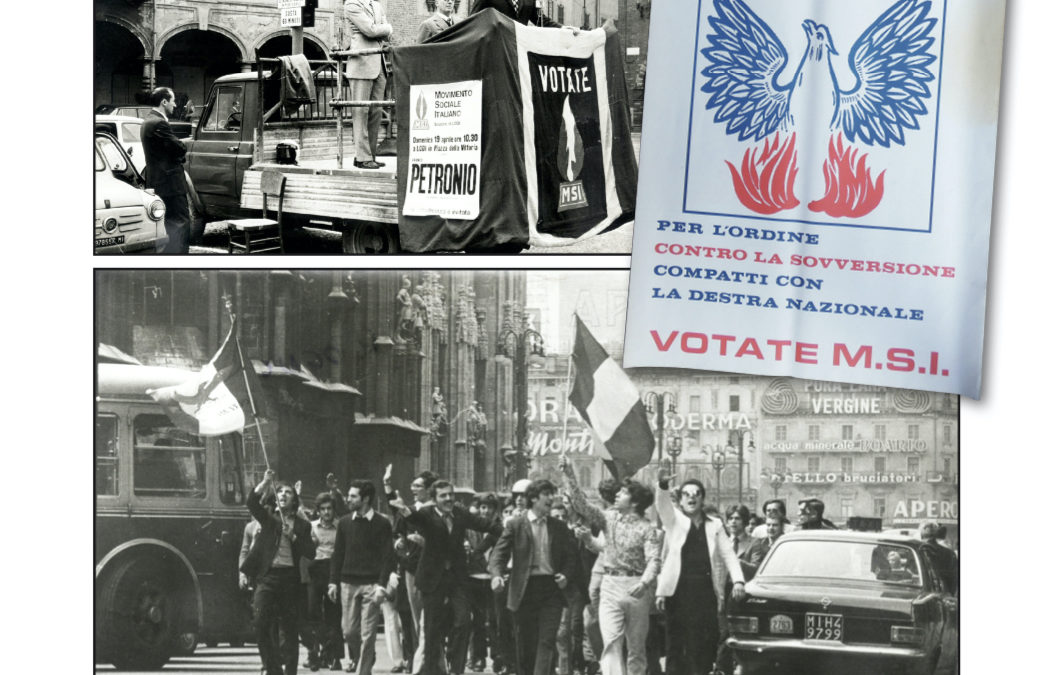

5 giugno 1976. Lo scioglimento di Avanguardia Nazionale e la nascita dell’Avanguardia Nazionale clandestina

Lo scioglimento di Avanguardia Nazionale risale ufficialmente al 5 giugno del 1976, quando il tribunale di Roma dichiarò illegale il movimento accusando e processando i sessantaquattro imputati alla sbarra per diversi reati, tra cui ricostituzione del partito fascista, atti di violenza politica e terrorismo. Il relativo processo iniziò l’11 dicembre del 1975, dopo che il 25 novembre dello stesso anno era scattata una maxioperazione in tutta Italia che aveva portato all’identificazione e all’arresto di numerosi tra dirigenti e militanti. Tecnicamente, Avanguardia Nazionale avrebbe dovuto cessare di esistere. A Milano dunque rimanevamo in pochi e nell’ombra a tenere in vita il movimento costretto alla clandestinità. Nel resto d’Italia, ma a Roma in particolare, nascevano sempre più iniziative tanto spontanee quanto dannose perché prive di un disegno politico che ne tracciasse la via.

Era una situazione delicata. Per me proseguire la lotta era una necessità imprescindibile. L’avere poi una vita parallela da gestire mi garantiva al contempo anche non poche emozioni. Questa doppia identità mi faceva sentire vivo…Chi invece, in Avanguardia, all’epoca era magari già sposato o aveva addirittura figli, sentiva tutto il peso delle responsabilità e delle azioni che si facevano.

A quel punto, nella mia ottica di soldato politico, le rapine divennero l’unica via possibile per finanziare il movimento.Quando ne parlai con Ballan ricevetti subito una risposta negativa. Mi disse che non potevo pretendere di cambiare e migliorare il mondo passando attraverso azioni delittuose. Non potevo biasimarlo, ma le contingenze in cui ci eravamo venuti a trovare mi suggerivano di non arrendermi. Accusavo anche stanchezza oltre che rabbia per quella situazione di difficoltà che ci affliggeva. Non vedevo spiragli. Ero consapevole che la mia posizione contravveniva allo spirito originario che aveva sempre animato il movimento, ovvero quello di frenare determinati atteggiamenti nei giovani più irruenti, di non cadere vittime di provocazioni. Lo Stato ci voleva in carcere, i compagni non accennavano ad abbassare il tiro e tra di noi le armi continuavano a girare. Non era più solo questione di detenerle per difenderci, per una semplice questione di sopravvivenza. Io volevo andare oltre.

I miei progetti però non prevedevano un uso delle armi fine a sé stesso come è accaduto con lo spontaneismo dei Nar. Di fronte al “no” di Ballan mi imposi: che a lui piacesse o no, io avrei formato un nucleo di ragazzi per procedere con le rapine e realizzare un movimento rivoluzionario, o perlomeno tentare di farlo… Se non ci fossimo riusciti, ci saremmo accontentati di azioni di testimonianza.

Tratto da: Domenico “Mimmo” Magnetta, Ippolito Edmondo Ferrario, Una vita in Avanguardia Nazionale, Ritter Edizioni

da Ippolito Edmondo Ferrario | Mag 25, 2020 | Accadde Domani

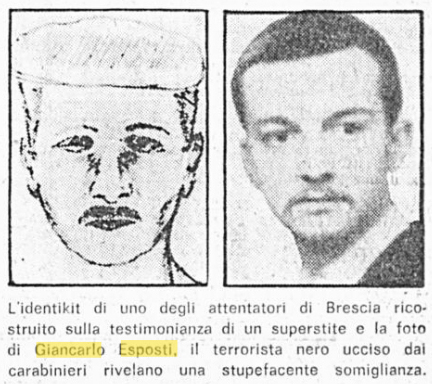

30 maggio 1974. Muore Giancarlo Esposti.

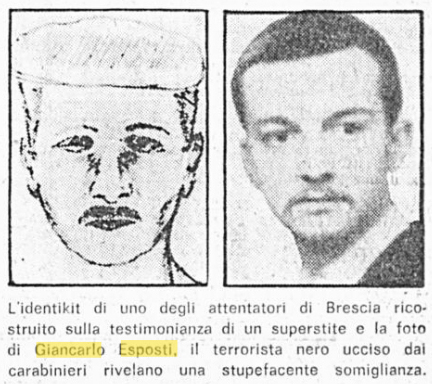

Il 30 maggio a Pian del Rascino, in provincia di Rieti, viene ucciso Giancarlo Esposti in un conflitto a fuoco con i carabinieri. Con lui vengono arrestati Alessandro D’Intino, Salvatore Umberto Vivirito (arrestato un giorno dopo in quanto non presente durante il conflitto a fuoco) e Alessandro Danieletti. La dinamica degli investigatori è la seguente: giunti i carabinieri e le guardie forestali sul posto, dove da qualche giorno sono accampati i neofascisti, i primi ingaggiano un conflitto a fuoco in cui Esposti muore. Gli altri camerati vengono arrestati. A centinaia di chilometri di distanza Cesare apprende della morte dell’amico che ormai non vedeva né sentiva da mesi. È sconvolto e con lui gli altri che hanno conosciuto Giancarlo. Un senso di desolazione e di rabbia serpeggia tra i ragazzi della piazza milanese. La sera dopo Cesare andrà a casa di Giancarlo per portare le proprie condoglianze alla famiglia. E mentre ancora si piange la morte di Giancarlo, sulla scena si insinua qualcosa di inquietante che è la prova della presenza di apparati dello stato che operano con precisi scopi. Da Brescia i giudici avevano divulgato tempo prima l’identikit di quello che sarebbe dovuto essere l’attentatore di piazza della Loggia: Giancarlo Esposti. I magistrati bresciani mettono in relazione i fatti di pian del Rascino con la strage di Brescia. Il gruppo di Esposti sarebbe il responsabile della strage, l’esplosivo trovato sulle alture di Rieti lo stesso utilizzato in piazza della Loggia. Peccato che ci sia un dettaglio fondamentale che smonta il teorema: quando Giancarlo viene ucciso porta una barba folta che si è fatto crescere da parecchio tempo, mentre il Giancarlo dell’identikit di Brescia è senza un filo di barba. Si è cercato quindi di “confezionare” a tavolino il colpevole della strage. Cesare vuole partecipare ai funerali dell’amico, ma non potrà farlo. Dalla perquisizione del cadavere di Esposti in una delle tasche viene rinvenuta una fototessera di Cesare che lo ritrae, sul retro della quale è riportato il suo nome e cognome. Un elemento che serve alle indagini per poter mettere in relazione il defunto Esposti con Ferri. Dopo l’ennesima perquisizione in casa sua, Cesare viene tradotto nel carcere di Brescia.

Tratto da: Susanna Dolci, Ippolito Edmondo Ferrario, Cesare Ferri. Genesi di un ribelle, Edizioni Settimo Sigillo